「屋根の修理をしたいけど、最近は詐欺の話もよく聞くから不安だな……」

「突然、業者が訪ねてきて屋根が壊れていると言われたけど、本当に信用していいの?」

昨今の屋根修理業界では、消費者の不安を煽って必要のない工事を勧めたり、高額な費用を請求したりする詐欺被害が数多く報告されています。

こうした詐欺被害は年々増加しており、屋根修理を依頼する際は、信頼できる業者であるかどうかをよく確かめることが大切です。

そこでこの記事では、屋根修理にまつわるよくある詐欺の手口と、被害に遭わないための具体的な対策についてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、悪質な業者に騙されるリスクを減らし、信頼できる業者を選ぶための判断力が身に付くはずです。大切な住まいを守るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

屋根修理の詐欺件数は年々増えているので要注意

屋根修理の詐欺件数は、年々増加傾向にあるため注意が必要です。

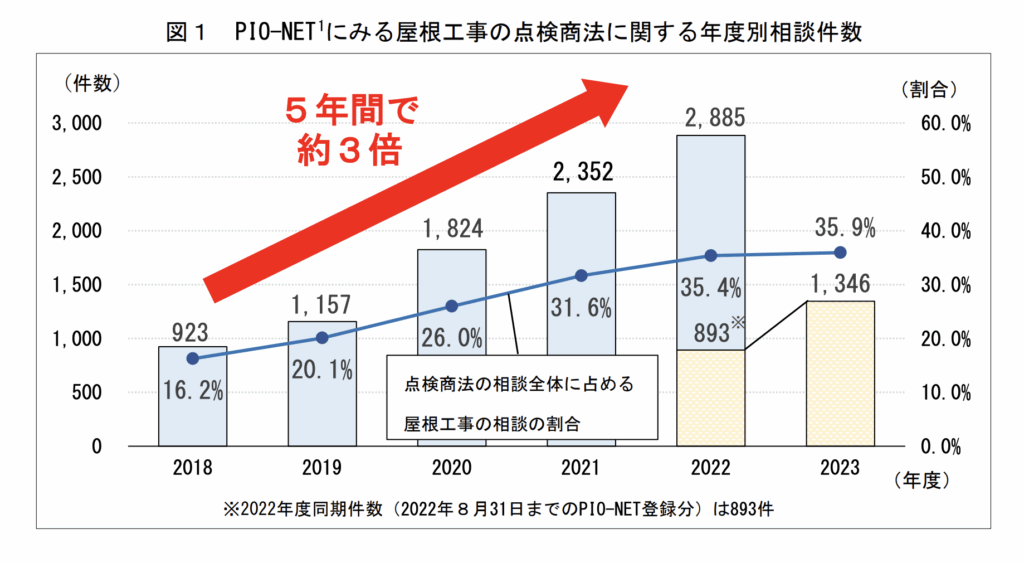

国民生活センターの発表によると、屋根工事の点検商法に関する相談件数は、2018年には923件でしたが、2022年には2,885件とわずか5年間で約3倍にも増加しています。

出典:国民生活センター

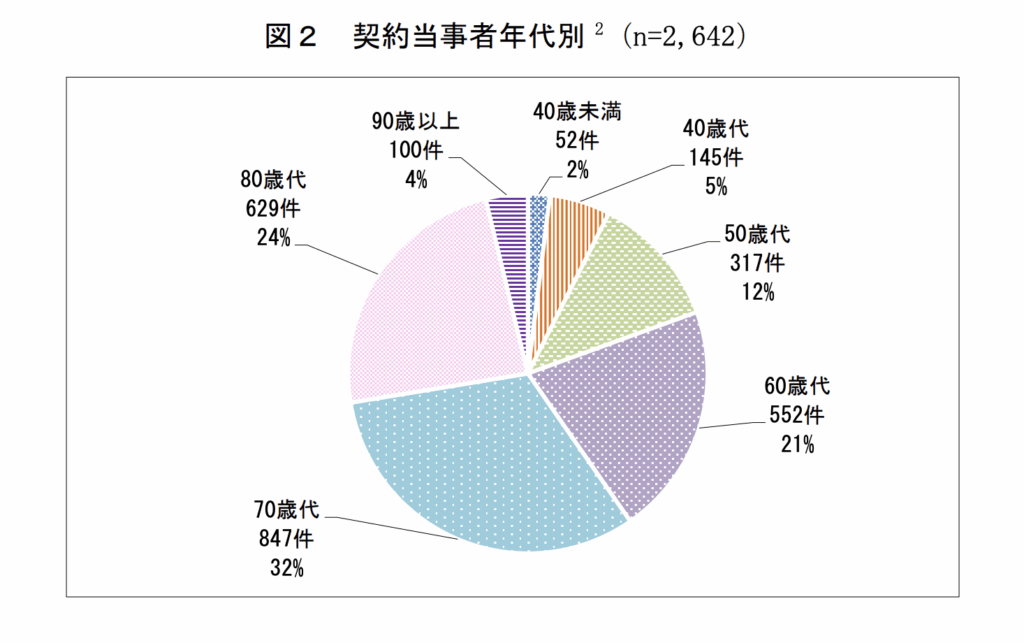

また、契約当事者の8割以上が「60代以上」であることも明らかになっており、特に高齢者の方が詐欺被害に遭いやすい傾向にあります。

高齢の方は「自分では屋根の状態をチェックするのが難しい」「訪問業者の話を信じやすい」といった背景からターゲットにされやすいのでしょう。

出典:国民生活センター

そのため、離れて暮らすご家族がいる場合は、こうした詐欺の存在を事前に伝えておくことや、定期的に連絡を取って注意を呼びかけることが重要です。

では、実際に屋根修理の詐欺はどのような手口で行われるのでしょうか。

屋根修理の詐欺でよくある手口

悪質な屋根修理業者は、一見すると信頼できそうな話で近づいてくるのが特徴です。

ここでは、実際に報告されているよくある詐欺の手口を紹介します。

- 「無料なのでよかったらどうですか?」メーカーや自治体を装い定期点検に来る

- 「隣の屋根を修理中に破損しているのが見えたので」と指摘する

- 火災保険の対象で安く直せます!と安さで押し売りしてくる

- 「今日だけお値引きできます!」と即契約を迫る

- ドローンで勝手に撮影した写真を見せられて契約を迫る

- 「思ったよりひどいですね…」と多額の追加請求をする

- 「全額前金です」と工事前に請求して持ち逃げする

- 点検のフリでわざと破損させ修理箇所を作り出す

- 「屋根を直したから支払ってください」と契約前に修理して請求する

- 一緒に屋根を見てくださいと外に誘い出して空き巣に入る

「無料なのでよかったらどうですか?」メーカーや自治体を装い定期点検に来る

まず、突然自宅を訪れて「近所で工事をしている者ですが、無料で屋根の点検をしませんか?」と声をかけてくるケースです。

一見、親切な申し出のように思えるかもしれません。しかし実は、悪質な業者が屋根に上がるための口実として使う典型的な手口です。

こうした業者を安易に屋根へ上がらせてしまうと、わざと屋根を破損させたり、実際には存在しない不具合を指摘したりして、高額な修理を迫ってくる可能性があります。

さらに巧妙な手口では、大手メーカーや地元の自治体を装い「定期点検にうかがいました」ともっともらしい肩書きで安心させようとするケースもあります。

ただし、自治体やメーカーが無償で屋根点検を行うことは一般的ではありません。

そのため、たとえ対応が丁寧な人であっても、突然の点検には安易に応じないようにしましょう。少しでも不審に思ったら、家族や自治体に相談することが大切です。

「隣の屋根を修理中に破損しているのが見えたので」と指摘する

こちらも、あたかも親切心から教えてくれているように見せかける、非常に巧妙な詐欺トークのひとつです。

業者は「近所で工事をしていて、たまたまお客様の屋根が破損しているのを見かけました」「放っておくと危険なので点検しましょうか?」などと声をかけてきます。

一見すると善意のアドバイスのように感じますが、実際には屋根の状態を隣から正確に判断することは困難です。よって、根拠のない話で不安を煽るのが目的でしょう。

こうした言葉に油断して屋根点検を許可してしまうと、わざと破損させたり、必要のない修理を提案されたりするリスクがあります。

したがって、突然訪れて「屋根が壊れている」と指摘されたとしても、その場で点検や修理を依頼するのは避けましょう。

火災保険の対象で安く直せます!と安さで押し売りしてくる

「火災保険を使えば自己負担なしで修理できますよ」

「保険申請もすべてこちらで代行しますから安心してください」

このように、価格の安さを強調して契約を迫る手口にも要注意です。

一見お得な話に思えますが、火災保険が適用されるのは台風や落雷などの「自然災害」に限定されます。単なる経年劣化や業者がわざとつけた傷には適用されません。

つまり、実際には保険が適用されないケースも多く、安易に信じると、後で高額な請求を迫られる可能性があります。

また、業者に保険申請を丸投げしてしまうと、不当な金額を請求されたり、最悪の場合、保険金詐欺に加担させられたりするリスクもゼロではありません。

火災保険が本当に適用されるかどうかは、最終的に保険会社が判断します。

したがって「保険が使える」という話には安易に飛びつかず、必ずご自身で契約している保険会社に直接確認を取るようにしましょう。

「今日だけお値引きできます!」と即契約を迫る

「本日中にご契約いただければ、特別に〇万円お値引きいたします!」

「このキャンペーンは本日限りですので、すぐにご決断いただければ……」

このように期間限定の値引きをチラつかせて即決を迫る手口も、悪質業者によく見られる典型的なパターンです。

これは、冷静に判断する時間を与えず「今を逃したら損をする」と思わせる人間心理を利用した悪質な営業トークになります。

本当に優良な業者であれば、お客様が家族と相談したり、複数の業者を比較検討したりする十分な期間を与えてくれるものです。

そのため、少しでも急かすような態度が見られる場合、後々のトラブルや後悔につながる可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。

値引き額がどれだけ魅力的でも、手抜き工事や不要な修理をされてしまっては、結果的に大きな損失になります。その場で即決せず、冷静に判断することが大切です。

ドローンで勝手に撮影した写真を見せられて契約を迫る

近年増えているのが、ドローンで屋根を無断撮影し、その写真を根拠に修理を迫るやり方です。

たとえば「上空からお宅の屋根を見たところ破損が見つかりました」「この写真をご覧ください、すぐに修理が必要です」と突然写真を提示してくるケースがあります。

しかし、これは所有者に許可なく建物を撮影している時点で、不自然かつ違法性が疑われる行為です。

また、以下のような可能性も否定できません。

- 写真を加工して壊れているように見せている

- 他人の家の画像を提示している

屋根の上の状況が確認できない以上、こうした衝撃的な写真を見せられると不安になり、言われるがまま契約してしまうケースも少なくありません。

もし気になる点があった場合、その場で契約せず、信頼できる第三者や専門業者に相談して再確認することが重要です。

まずは見せられた写真だけで焦って判断してしまうのは避けましょう。

「思ったよりひどいですね…」と多額の追加請求をする

最初の見積もりでは手頃な価格を提示しておきながら、工事が始まった後に多額の追加請求をされるケースもあります。

たとえば「実際に作業してみたら、思っていたよりも劣化がひどくて…」「ここも直さないと大変なことになりますよ」といった説明を受け、当初の予算を大きく超える金額を請求されるという流れです。

これは安い見積もりで油断させ、途中で高額な追加費用を上乗せする悪質な手口です。

すでに工事が一部進んでいるため、途中で業者を変えたり、工事を止めたりするのが難しく、泣く泣く追加料金を支払ってしまう人も少なくありません。

もちろん、工事中に予想外の損傷が本当に見つかることもあります。

しかし、信頼できる業者であれば、追加工事の必要性や費用について、事前に丁寧な説明と了承を得たうえで対応するのが一般的です。

そのため、工事費用が安いからとすぐに契約はせず、業者の評判や実績などをしっかり調べてから判断することが大切です。

また、見積書の内容や追加費用が発生した際の対応方針についても、事前に確認し、書面で残しておくようにしましょう。

「全額前金です」と工事前に請求して持ち逃げする

「材料費が必要なので……」

「先に支払いを済ませていただければ、最短で◯日には工事に取り掛かれます!」

このような説明を受け、工事が始まる前に全額を請求されるケースもあります。

しかし、こちらにも要注意です。全額前払いした途端に業者と連絡が取れなくなる、いわゆる「持ち逃げ」の被害が後を絶ちません。

信頼できる業者であれば、工事完了後に支払いを受けるのが一般的です。着手金として一部の前払いを求めることはあっても、工事前に全額を請求するのは極めて異例といえます。

よって、全額前払いさせるのは業界の常識からも不自然であり、詐欺を見抜く重要なサインといえるでしょう。高額な前払いを要求されたとしても、絶対に支払ってはいけません。

点検のフリでわざと破損させ修理箇所を作り出す

無料点検を申し出た業者を信用して屋根に上げてしまった結果、点検中にわざと屋根を壊されてしまうという悪質なケースも報告されています。

これは、元々存在しなかった破損箇所を自ら作り出し「ここが壊れていました」と偽って修理を迫る非常に悪質な手口です。

屋根は普段目視で確認しにくい場所だからこそ、専門家を装った業者の言葉を信じてしまい、言われるがままに高額な費用を支払ってしまうケースが少なくありません。

特に、「写真を撮ってきました」と破損箇所を見せられると信じてしまいがちですが、それが本当に自宅の屋根かどうかを確認する手段は限られています。

このようなリスクを防ぐためにも、突然訪問してきた業者は安易に屋根に上げないことが重要です。どうしても点検が必要な場合であっても、事前に調べた信頼できる業者に依頼するようにしましょう。

「屋根を直したから支払ってください」と契約前に修理して請求する

契約前にもかかわらず勝手に工事を始め「修理が完了したので代金を支払ってください」と請求してくる悪質なケースもあります。

たとえば、無料点検で屋根に上げた結果「危険な破損を見つけたので応急処置をしておきました」「お客様のための緊急対応です」などと一方的に作業を行い、正式な合意もないまま高額な請求書を突きつけてくるという流れです。

「頼んでいない」と伝えても「もう作業は終わったので支払ってもらわないと困ります」と強引に迫ってくるケースもあり、中には恫喝まがいの言動をされることもあります。

このような被害を防ぐには、事前に書面で契約を交わしていない限り、いかなる作業にも同意しない姿勢を持つことが大切です。

万が一、勝手に工事された場合でも、契約前であれば法的に支払い義務が生じないケースが多いため、すぐに支払わずに消費生活センターなどに相談するようにしましょう。

一緒に屋根を見てくださいと外に誘い出して空き巣に入る

「屋根の様子を一緒に確認していただけますか?」

「実際にこの角度から見ないとわかりにくいので……」

このように声をかけ、家主を外に誘い出している間に共犯者が家の中に侵入し、金品を盗むという空き巣被害を引き起こす手口も存在します。

特に訪問者が一人である場合、まさか空き巣の犯行が進んでいるとは思わないでしょう。そのため、被害に気づくのが遅れることも少なくありません。

こうした被害を防ぐためには「突然の訪問者に玄関を開けないこと」はもちろん、外に出る時間がほんの数分でも「必ず施錠すること」が重要です。

屋根修理に限らず、他の悪質商法でも見られる手口であるため十分に気をつけましょう。

屋根修理の詐欺に遭わないための防御策

屋根修理にまつわる詐欺は年々巧妙化しており、誰もが被害者になる可能性があります。

しかし、日ごろから正しい知識と対策を身につけておくことで、詐欺被害のリスクは大きく減らすことが可能です。

ここでは、屋根修理の詐欺から自分や家族を守るための防御策を6つ紹介します。

- 会社の名刺をもらい所在地を確認する

- 飛び込み業者は家に入れない・屋根に登らせない

- 契約書や図面、打ち合わせの記録を書面でもらう

- 防犯カメラの設置をする

- その日に決断しない

- 一人で決断しない

会社の名刺をもらい所在地を確認する

急に訪問してきた業者に対しては、まず会社の名刺を受け取ることが基本です。

名刺には、会社名・所在地・連絡先などが記載されています。

受け取った名刺情報をもとに「実在する会社かどうか」「所在地が事務所として適切かどうか」といった点を確認しましょう。

もし、バーチャルオフィスのような実態のない住所を記載していたり、名刺を渡そうとしなかったりする場合は、信用できない業者である可能性が高いです。

実際、訪問してきた業者に「名刺をください」と伝えると、そそくさと立ち去っていくというケースは多数報告されています。

先日の屋根修理の営業

— 月寅次郎 Jiro Tukitora (@eCe46gaGq77y2bx) October 7, 2024

「最近、緊縛強盗や空巣が多くて危ないから、(だから)名刺と社員証も見せて」…って言ったら

「失礼やねー」とか言い出して、挙動が怪しくなり、暴言吐きはじめたんよね

あれも闇バイトだったのかな?

だったら納得する

ベンツの前に立ち塞がったら、構わず前進してきたし https://t.co/vW9PVSJUX6

名刺を要求した後の対応は、業者の信頼性を見極めるための重要なサインになります。

少しでも怪しいと感じたら、その場で契約を進めず、いったん立ち止まって確認するようにしましょう。

飛び込み業者は家に入れない・屋根に登らせない

突然訪問してくる飛び込み業者は、どんなに親切そうに見えても、安易に家の中に入れたり屋根を登らせたりしないことが大切です。

一度でも屋根を登らせてしまうと「意図的に屋根を傷つけられる」「実際にはない不具合を指摘される」といった被害に遭うリスクが高まります。

もし訪問者に対応しなければならない場合でも、決して家には入れさせず、インターホン越しに「必要であれば後日こちらから連絡します」と伝えるようにしましょう。

契約書や図面、打ち合わせの記録を書面でもらう

屋根修理の契約を結ぶ際は、必ず書面で契約内容を受け取るようにしましょう。

曖昧な口約束はトラブルの元です。書面で記録を残すことで、後からの「言った、言わない」のトラブルを防ぎ、不当な追加請求をされた際の証拠になります。

また、工事内容や費用、期間、支払い方法など、疑問点は契約前に必ず確認し、納得できるまで質問することが大切です。

信頼できる業者であれば、こうした書面のやり取りを嫌がることはありません。そのため、書面の提示を拒む業者には十分注意しましょう。

防犯カメラの設置をする

玄関や家の周辺に防犯カメラを設置することも、詐欺対策として非常に有効です。

防犯カメラの存在が「監視されている」という心理的なプレッシャーを与え、不審な行動を抑止できます。

また万が一、悪質な業者が勝手に屋根に上がったり不審な行動をしたりした場合でも、その様子を映像で記録できます。映像があることで、警察や消費者センターへ相談する際もスムーズに話が進むでしょう。

最近では、手軽に設置できてスマートフォンで映像を確認できる防犯カメラも増えており、導入のハードルは低くなっています。

もし設置が難しい場合でも、ダミーカメラを設置することで一定の抑止効果が期待できますので、ぜひ検討してみてください。

その日に決断しない

どれほど魅力的な提案であっても、その場で即決することは絶対に避けましょう。

特に「本日中の契約で特別割引」「キャンペーンは今日まで」などと急かす業者は信頼できない可能性が極めて高いです。

屋根修理は高額かつ内容も複雑なため、複数の業者から見積もりを取り、じっくり比較検討することが大切です。

- 過剰な料金を請求されていないか

- 工事内容に不自然な点はないか

- 口コミや評判に問題はないか

このような観点から比較検討を行うことで、より安心して依頼できる業者を見極められます。焦りはトラブルや後悔の元となるため、納得できるまで時間をかけて判断しましょう。

一人で決断しない

屋根修理の契約は、家族や信頼できる第三者に相談し、客観的な意見を聞いてから決断するようにしましょう。

客観的な意見を取り入れることで、以下のようなメリットを得られます。

- 見落としていたリスクに気づける

- 不安や焦りによる誤った判断を防げる

悪質な業者は、詐欺がバレてしまうおそれから、第三者に相談することを嫌う傾向にあります。よって、急かしたり一人で決断させようとしてきたりする業者には要注意です。

特に、高齢者の方は詐欺のターゲットになりやすいため、離れて暮らす家族がいる場合は、必ず事前に相談するように伝えておきましょう。

屋根修理の詐欺と疑いがあるときの断り方

もし「怪しいな」と感じる屋根修理業者が現れたら、無理に話を聞かず、きっぱりと断ることが大切です。

ここでは、そんな屋根修理の詐欺と疑いのある際の断り方を5つ紹介します。

- 居留守をする

- 相手の身分を尋ねる

- 記録に残しておく

- 知り合いに修理業者がいると言う

- 悪質なら警察を呼ぶ

居留守をする

明らかに怪しい訪問者や、身に覚えのない業者が突然やってきた場合は、無理に対応せず「居留守」を使うのがおすすめです。

詐欺業者は、玄関を開けてしまうと強引に話を進めてくることがあります。

ドア越しでも対応してしまうと、言葉巧みに押し切られてしまう危険があるため、そもそも応対しないことが最も安全といえるでしょう。

どうしても用のある訪問者であれば、後日あらためて連絡を入れてくれるはずです。よって、突然の訪問にはすぐに対応しないことが、被害を防ぐ第一歩となります。

インターホンを何度も鳴らされたり、しつこく呼びかけられたりしても、脈がないことがわかれば諦めてもらえます。不審な訪問には「対応しない勇気」を持つことが大切です。

相手の身分を尋ねる

万が一、対応せざるを得ない状況になった場合は、まず相手の会社名・氏名・連絡先などを詳しく尋ねるようにしましょう。

あわせて、名刺や社員証など、身分を証明できるものの提示を求めることも重要です。これにより、相手が本当に信頼できる業者かどうかを見極める手がかりになります。

詐欺業者は、身分を明かすことを嫌がったり、名刺の提示を渋ったりする傾向があります。

そのような対応が見られた場合は、すぐに対応を中止し、必要であれば警察や消費生活センターに相談しましょう。

「身分の確認」は、相手が正当な業者かどうかを見抜く最初の防御ラインになります。

記録に残しておく

業者とやり取りする際は、可能な限り記録に残しておくようにしましょう。

たとえば、以下のような方法があります。

- 会話内容を録音・メモする

- 名刺や社員証の写真を撮る

- 玄関先を防犯カメラで録画する

詐欺業者は証拠を残されることを嫌がるため「記録しています」と伝えるだけでも、相手が引き下がるケースが少なくありません。

また、記録があることで、万が一トラブルや詐欺被害に遭った場合でも、警察や消費生活センターに相談しやすくなります。

自分や家族を守るためにも、記録を残す意識は常に持っておきましょう。

知り合いに修理業者がいると言う

もし話が進んでしまった場合は、知り合いの業者がいることを伝えるのが効果的です。

「いつも知り合いの修理業者にお願いしていますので大丈夫です」

「身内の修理業者が無料で直してくれるので、必要であればそちらに頼みます」

このように伝えることで、相手は「この人は簡単に騙せそうにない」「利益にならなそうだ」と判断し、それ以上の勧誘を控えるケースが多くなります。

実際に知り合いがいなくても使える断り文句であるため、万が一のときに備えて覚えておくとよいでしょう。

悪質なら警察を呼ぶ

もし業者の態度が威圧的であったり、しつこく居座り帰ろうとしなかったりする場合は、ためらわずに警察を呼びましょう。

悪質な詐欺業者は、逃げ場をなくすために脅迫まがいの言動をすることもありますが、こうした行為は明らかに違法です。

また、しつこく居座ろうとする行為も「不退去罪」にあたり、警察が介入する正当な理由となります。実際に警察へ連絡せずとも「不退去罪で通報しますよ」と伝えれば、諦めて帰る業者も少なくありません。

そのため「身の危険を感じる」「犯罪行為だと判断できる」場合は、すぐに警察に通報し、安全を最優先に行動しましょう。

無理に自分で解決しようとせず、専門機関の助けを借りることが被害防止のためにも非常に重要です。

屋根修理の詐欺に遭ってしまったらどうする?

もし屋根修理の詐欺被害に遭ってしまった場合でも、早めに適切な対応を取ることで被害を最小限に抑えられる可能性があります。

ここでは、屋根修理の詐欺に遭ってしまった場合の対処法を4つ紹介します。

- 契約から8日以内ならクーリングオフをする

- 消費生活センターに相談する

- 住まいるダイヤルを活用する

- 警察や弁護士へ相談する

契約から8日以内ならクーリングオフをする

訪問販売や電話勧誘などで契約した場合「契約書を受け取った日から8日以内」であれば、クーリングオフ制度を利用して契約を無条件で解除できます。

たとえ業者側に「キャンセルはできない」と言われていても、法的にクーリングオフの権利は保護されていますので、安心して手続きを進めましょう。

また、契約書にクーリングオフの説明がない、あるいは必要な説明が不足しているなど、書面に不備がある場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフが認められることがあります。

少しでも不安がある場合は、できるだけ早く消費生活センターなどの公的機関に相談しましょう。専門の相談員が状況に応じたアドバイスをしてくれます。

消費生活センターに相談する

屋根修理の契約で「これは詐欺かも?」と少しでも不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センターは、消費者と事業者間のトラブル解決を支援してくれる公的機関です。訪問販売や悪質な勧誘に関する相談も無料で受け付けており、状況に応じた具体的なアドバイスや対処法を教えてくれます。

「詐欺かどうか判断がつかない……」という場合でも相談可能です。

「契約してしまったけど解約できる?」「見積もり以上の請求を受けた」といった悩みにも丁寧に対応してもらえますので、ひとりで抱え込まず、早めの相談を心がけましょう。

もし不安ごとを相談したい場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話をかけると、最寄りの消費者センターにつながります。

住まいるダイヤルを活用する

屋根修理や住宅リフォームに関するトラブルでお困りの方は「住まいるダイヤル」の利用も検討してみましょう。

住まいるダイヤルは、国土交通大臣から指定を受けた公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する公的な相談窓口です。

住宅に関する法律やトラブルに精通した専門相談員が対応してくれるため、「高額請求された」「契約内容と違う工事をされた」などの問題に対して、法的な観点からアドバイスを受けられます。

悪質業者とのトラブルに遭うと、焦って冷静な判断が難しくなるものです。そんなとき、住まいるダイヤルは心強い相談先となるでしょう。

警察や弁護士へ相談する

実際に金銭的被害を受けた場合や、脅迫まがいの言動を受けた場合は、速やかに警察に相談しましょう。

たとえば、以下のようなケースは、犯罪として取り扱われる可能性があります。

- 工事前に全額を支払ってしまい持ち逃げされた(詐欺罪)

- 強引な勧誘や居座りによる威圧行為があった(恐喝罪・不退去罪)

- 契約の意思がないのに勝手に工事を始められた(器物損壊罪・住居侵入罪)

また、クーリングオフ期間が過ぎていたり、消費生活センターでは解決が難しい複雑な法律問題が絡んだりする場合は、弁護士に相談することも視野に入れましょう。

特に、相手業者との交渉や契約無効の主張、損害の回復を図る手段などについては、法的知識を持つ弁護士の力が欠かせません。

初回の無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いため、ひとりで抱え込まずに相談してみることをおすすめします。

安心・信頼できる屋根修理業者の見極め方

悪質業者に騙されないためには、信頼できる業者の見極め方を知っておくことが重要です。

そこでここからは、安心して任せられる屋根修理業者を見極めるためのチェックポイントを9つ紹介します。

- 近所や地域で評判や実績がある

- 点検時の写真を提示してくれる

- 詳細な見積もりを出してくれる

- 所在地が明確である

- 説明が丁寧でわかりやすい

- 将来を見据えた提案をしてくれる

- アフターメンテナンスや保証がある

- 有資格者の在籍を確認する

- リフォームかし保険に加入している

近所や地域で評判や実績がある

まずは、近所や地域での評判と実績を確認しましょう。

地元で長年営業を続けている業者は、それだけ多くの顧客から信頼を得ている証拠です。

インターネットの口コミサイトやSMSでの評判を参考にするだけでなく、地域コミュニティなど、実際に利用した人から情報収集をしてみるのもよいでしょう。

特に、インターネットにはサクラ(偽の口コミ)による評価も混在しているため、地域住民のリアルな声を参考にすることが、信頼できる業者を見極めるうえで非常に有効です。

「うちもお願いしたけど良かったよ」「あの業者は対応がとても丁寧」など、実体験に基づいたリアルな評価を聞くことで、より安心して業者を選択できます。

点検時の写真を提示してくれる

信頼できる屋根修理業者は、点検時に撮影した写真を提示しながら、屋根の状態を丁寧に説明してくれます。

屋根の状態は自分の目で直接確認することが難しいため「どこがどのように傷んでいるのか」を視覚的に示してもらえると安心です。

ただし、悪質な業者の場合、写真を加工して状態を悪く見せたり他人の家の写真を提示したりしてくる可能性もあります。

そのため、提示された写真が本当に自宅の屋根かどうか、撮影時の状況や角度、背景などにも注意して確認しましょう。

少しでも疑問に感じた場合は「その場で写真を撮ってもらい、その様子を一緒に確認する」「同じ箇所を別の業者にも見てもらう」といった方法も有効です。

信頼できる業者であれば、写真に関する質問にも丁寧に答えてくれるはずです。写真を提示するかどうかだけでなく、その内容に納得できるかどうかも重視して判断しましょう。

詳細な見積もりを出してくれる

優良な業者は、工事内容と費用の内訳を明記した詳細な見積もりを提示してくれます。

たとえば、使用する材料の種類や量、単価、作業工程、諸経費などが細かく記載されているのがポイントです。

「〇〇工事一式」といった大まかな記載しかない見積もりは、後から不当な追加請求をされる可能性があるため注意しましょう。

また、工事に不備があった際にそれを伝えても「契約書に記載がない」と言い逃れされるリスクもあります。

そのため、見積もりは「具体的な内容になっているか」を確認することが重要です。不明点がある場合は遠慮せず質問し、誠実に説明してくれる業者を選びましょう。

所在地が明確である

信頼できる業者は、実際に事務所や店舗を構えているため、会社の所在地が明確に示されています。

もし、所在地が不明確だったり、バーチャルオフィスやレンタルスペースなどが登録されていたりする場合は要注意です。

こうした所在地が曖昧、または事業拠点として適切でない業者は、事業の実態がなかったり、後に連絡が取れなくなったりするリスクがあります。

そのため、契約前に名刺やホームページに記載されている住所をGoogleマップなどの地図サービスで検索し、実在するかどうかを確認してみましょう。

説明が丁寧でわかりやすい

屋根修理は専門的な内容が多く、一般の方にとっては理解しにくい部分も少なくありません。

「具体的にどんな状態なのか」「どんな工事が必要なのか」がイメージできないままでは、不安が残り、納得して依頼することは難しいでしょう。

そのため、信頼できる業者は専門用語をむやみに使わず、誰にでもわかりやすい言葉で丁寧に説明してくれます。

また、こちらからの質問にも真摯に耳を傾け、疑問や不安を残さないよう配慮してくれるのが一般的です。

こうした丁寧な対応をしてくれる業者であれば、安心して工事を任せられるでしょう。

一方で、説明が曖昧だったり、質問をはぐらかしたりするような業者には要注意です。工事内容に対する理解度が浅い、あるいは詐欺を疑われないよう意図的に説明を避けている可能性があります。

そのような業者に依頼すると、工事の内容や品質に不満が残り、後々トラブルにつながるリスクが高くなります。よって依頼は避けるのが無難です。

将来を見据えた提案をしてくれる

優良な業者は、目先の利益だけでなく、将来的な住まいのメンテナンスやライフスタイルの変化も考慮した提案をしてくれます。

たとえば「今後10年は安心して住めるようにしたい」といった要望に合わせて、耐久性の高い素材を選んだり、メンテナンスが少なくて済む工法を提案してくれたりします。

このような提案ができる業者は、自分たちの利益よりも、お客様の暮らしを第一に考えている証です。

一方で、「とりあえずここだけ直せば大丈夫です」と場当たり的な対応しかしない業者は、短期間で再び修理が必要になる可能性が高く、結果的に費用がかさむことになります。

安心して長く住み続けるためにも、将来を見据えた提案をしてくれる業者を選ぶことが大切です。

アフターメンテナンスや保証がある

工事完了後のアフターメンテナンスや保証制度が充実しているかも、信頼できる業者を見極めるうえで重要なポイントです。

屋根は修理後も雨風にさらされるため、施工直後は問題がなくても、数年後に不具合が生じる可能性があります。

そうした万が一の不具合に備え、無償での修理対応や定期点検サービスがあるかどうかは、安心して依頼するための判断材料になります。

優良な業者であれば「〇年間の保証付き」「年1回の点検サービスあり」といったアフターサービスが明確に提示してくれるものです。

一方、保証の説明が曖昧な業者は、トラブル時に連絡が取れなくなるリスクがあります。また、「工事後は別料金」といった後出しの対応をされることもあるため要注意です。

保証内容や期間については、必ず契約前に確認し、書面で残してもらうようにしましょう。

有資格者の在籍を確認する

屋根修理を安心して任せるためには、専門的な知識や技術を持った有資格者が在籍しているかどうかを確認することが重要です。

たとえば、以下のような屋根工事に関する専門資格を持ったスタッフがいると、知識や技術面で信頼できるでしょう。

| 資格名 | 詳細 |

|---|---|

| 建築士 | 建築物の設計や工事監理を行う国家資格。屋根を含む建物全体の安全性や耐久性の確認が可能。 |

| かわらぶき技能士 | 瓦屋根の施工に関する技能を証明する資格。瓦のふき替えや補修の専門技術を持つ証。 |

| 瓦屋根工事技士 | 瓦屋根の施工管理や修理に関する専門資格。施工の品質管理や適切な修理が期待できる。 |

| 瓦屋根診断技士 | 瓦屋根の状態を正確に診断し、修理が必要かどうか判断する専門資格。適切な修理提案が可能。 |

| 塗装技能士 | 屋根の塗装作業に関する技能資格。耐久性や美観を保つ塗装工事の技術を有している。 |

| 建築板金技能士 | 屋根の金属部分の加工や施工に関する技能資格。雨漏り対策などの金属屋根工事に強い技術者がいる証。 |

これらの資格を持つスタッフが在籍している業者は、屋根修理の技術力や安全性が高いことが期待できます。

契約する前に、どの資格を持ったスタッフが工事に関わるのかを確認し、可能であれば資格証の提示を求めると安心です。

リフォームかし保険に加入している

リフォームかし保険とは、工事後に欠陥が見つかった場合に、保険金でその補修費用をカバーできる制度です。

この保険に加入するには、国土交通大臣が指定する保険法人に登録する必要があり、保険に加入している業者は一定の信頼基準を満たしていると判断できます。

また、保険加入によって、施工中や完了後に第三者の検査が行われるため、工事の品質が担保されやすくなるのも大きな特徴です。

万が一、欠陥が発覚した場合でも、保険金を利用して修理できるため、消費者にとって非常に安心できる制度といえるでしょう。

屋根修理業者を選ぶ際は、リフォームかし保険に加入しているかどうかも確認してみてください。

まとめ:屋根修理の詐欺手口に注意して信頼できる業者に依頼しよう

屋根修理の詐欺は、突然の訪問や不安を煽るなど、巧妙な手口で被害者を狙っています。

一度でも屋根に上げてしまうと、わざと破損箇所を作り出したり、不必要な修理を強要されたりするため注意が必要です。

また、その場限りの割引で決断を急かしたり、一緒に屋根を確認するふりをして家主を外に誘い出し、その間に共犯者が空き巣に入ったりする手口もあります。

こうした詐欺被害を防ぐためには「突然の訪問者には対応しない」「身分を確認する」「その日のうちに即決しない」などの対策を徹底することが大切です。

万が一詐欺に遭ってしまった場合は、クーリングオフ制度を活用し、早めに警察や消費生活センターなどに相談しましょう。

なお、信頼できる業者選びに迷われているなら、私たち「ヤネピカ」にお任せください。

ヤネピカの特徴

- 4,800件以上の施工実績

- 35年間磨き上げた技術で最適な施工を実施

- お客様満足度4.8(5点満点中)を獲得

私たちヤネピカには、長年の経験で培われた確かな技術力とノウハウがあり、これまで工事を手がけてきた数多くのお客様から高い評価をいただいております。

お客様の安心と満足度を最優先に考え、誠実なサービスを提供しておりますので、屋根に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。